Im ersten Teil meiner Artikelserie habe ich mich mit dem deutschen Sozialsystem befasst und dargelegt, dass der dort implementierte „Zwang zur Arbeit“ aus moral– und rechtsphilosophischer Sicht als verfassungs- und menschenrechtswidrig zu erachten ist. Es liegt demgegenüber in unserem wirtschaftspolitischen Spielraum, ein dreistufiges System aus Grundeinkommen, staatlicher Jobgarantie und regulärer Beschäftigung einzuführen, das jeder Person, die freiwillig arbeiten möchte, auch eine menschenwürdige Beschäftigung garantiert. Im Folgenden gehe ich auf die Situation der abhängig Beschäftigten in der Bundesrepublik ein und zeige Gründe auf, warum selbst bei Leuten, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, immer weniger vom materiellen Wohlstand unseres Landes hängen bleibt.

Es ist ein weitverbreiter Konsens in unserem Land, die Wirtschaftsform der Bundesrepublik Deutschland als „Soziale Marktwirtschaft“ zu beschreiben. Als schillernder und damit höchst nichtssagender Begriff der deutschen Nachkriegsgeschichte vereint er den Nationalstolz, der sich in der Phrase des nicht minder verklärten deutschen „Wirtschaftswunders“ zeigt, mit dem moralischen Anspruch, einen „Dritten Weg“ zwischen kapitalistischen und sozialistischen Gesellschaftsentwürfen gefunden zu haben.

Auf der Suche nach einer passenden Umschreibung dessen, was man unter einer Sozialen Marktwirtschaft in diesem zeithistorischen Kontext ursprünglich einmal verstanden wissen wollte, lohnt sich daher ein Blick ins Ahlener Programm, ein Grundsatzprogramm der CDU von 1947:

„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert. […] Daher ist notwendig: […] Verhinderung der Zusammenballung wirtschaftlicher Kräfte in der Hand von Einzelpersonen, von Gesellschaften, privaten oder öffentlichen Organisationen, durch die die wirtschaftliche oder politische Freiheit gefährdet werden könnte.“ (Ahlener Programm 1947)

Diese 1947 erarbeiteten Thesen der CDU in der britischen Zone, die häufig in den Zusammenhang eines „christlichen Sozialismus“ gestellt werden, wurden in den folgenden zwei Jahren zum ersten CDU-Bundestagswahlprogramm umgearbeitet, den Düsseldorfer Leitsätzen von 1949. Dort formuliert die CDU erstmals das Konzept einer „sozialen Marktwirtschaft“ und nimmt explizit Bezug auf das Ahlener Programm:

„Die ,soziale Marktwirtschaft‘ steht […] im Gegensatz zur sogenannten ,freien Wirtschaft‘ liberalistischer Prägung. […] Eine gerechte Verteilung der wirtschaftlichen Erträge und eine soziale Gesetzgebung müssen aus den vermögenslosen Schichten unseres Volkes in großem Umfange besitzende Eigentümer machen. […] Aufbauend auf dem Ahlener Programm erstrebt sie [die CDU] die soziale Marktwirtschaft.“ (Düsseldorfer Leitsätze 1949)

Das Grundanliegen der Sozialen Marktwirtschaft im ursprünglichen Sinne jener Partei, die sie nach Ende des zweiten Weltkrieges „erfunden“ und als Idee verbreitet hatte, war also, durch die ausdrückliche Beschränkung von beträchtlichem Privatvermögen (das immer auch politische Macht bedeutet) dafür zu sorgen, dass sich der erwirtschaftete materielle Wohlstand innerhalb der Bevölkerung möglichst breit verteilt.

Dabei sollte diese Wohlstandsverteilung nicht nur die „Wohlfahrt“ und die „Bedarfsdeckung des ganzen Volkes“ (Düsseldorfer Leitsätze) garantieren, sondern sie ist zugleich auch als Bedingung für den Erfolg von demokratischen Gesellschaften angesehen worden, wie wir in Ludwig Erhards berühmtem Buch Wohlstand für Alle von 1957 nachlesen können:

„Mit dieser allgemeinen Wohlstandssteigerung leistet die Wirtschaftspolitik einen gewiß wertvollen Beitrag zu der Demokratisierung Westdeutschlands.“ (Wohlstand für Alle, S. 14)

„Es bedarf keiner weiteren Beweise, um zu erkennen, wie sehr die Demokratie durch das Ausspielen und Durchsetzen von Machtpositionen gefährdet ist.“ (Wohlstand für Alle, S. 16)

„Den Gegenpol der wirtschaftlichen Freiheit stellt die Ausprägung wirtschaftlicher Macht dar. Es ist daher gesetzlich sicherzustellen, daß die Vorzüge der Wettbewerbswirtschaft nicht durch historisch erwiesene Nachteile einer bedenklichen Machtkonzentration aufgewogen werden.“ (Wohlstand für Alle, S. 172)

Diese drei umfangreicheren Zitate geben Auskunft darüber, mit welchem Anspruch man in den 1950er Jahren langfristig bundesdeutsche Politik machen wollte [1]. Wie also haben sich die Vermögens- und Einkommensverhältnisse – nach immerhin 52 von 74 möglichen Jahren an faktischer CDU-Herrschaft (59 von 74, wenn man die neoliberale Politik unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder dazu zählt) – bis heute entwickelt? Sind wir mittlerweile bei einer „gerechten Verteilung der wirtschaftlichen Erträge“ angekommen, wie man sie uns 1949 versprochen hatte?

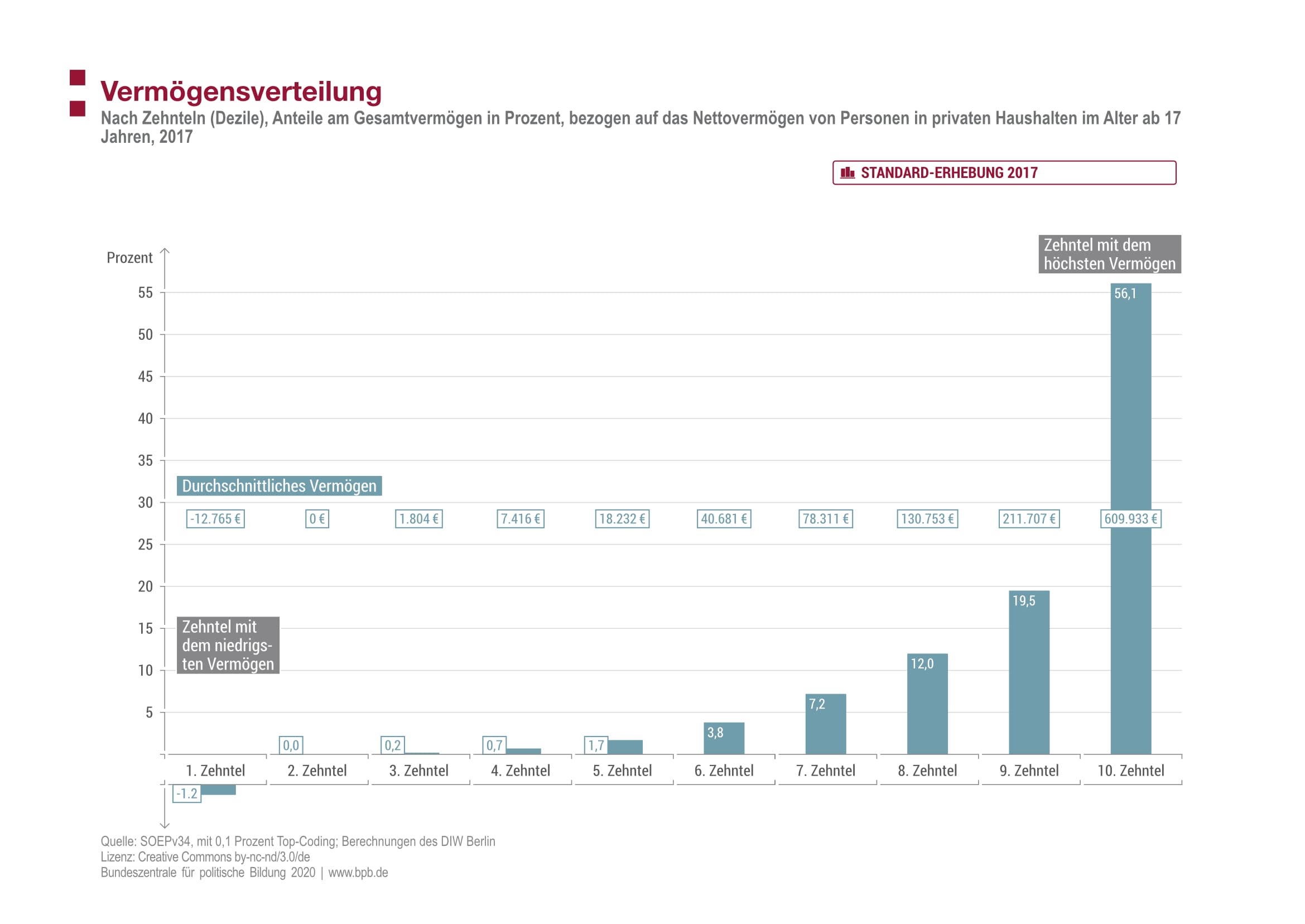

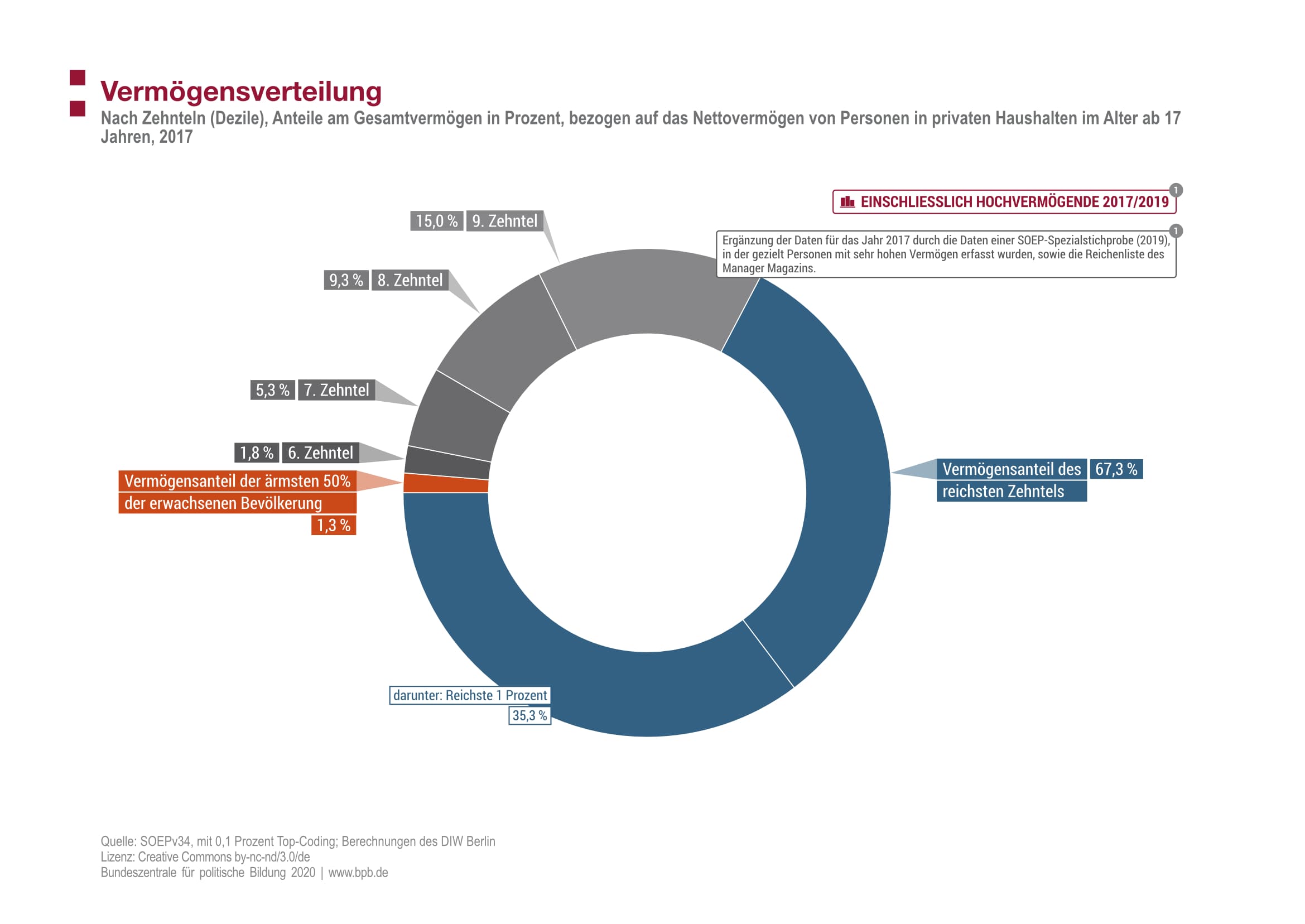

Schauen wir uns zur Vergegenwärtigung der aktuellen Vermögensverteilung in Deutschland doch einmal die folgenden beiden Grafiken mit Daten von 2017 an:

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2020)

Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass die sogenannten Nettovermögen (also alle verfügbaren Vermögenswerte eines Privathaushaltes wie etwa Geldvermögen, Immobilien und Schmuck abzüglich aller Schulden) in der deutschen Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt sind. Legen wir die realistischeren Zahlen der zweiten Grafik zugrunde, so gehören rund 82 Prozent des Gesamtvermögens den reichsten 20 Prozent der Bevölkerung, während die übrigen 80 Prozent der Bevölkerung gerade einmal 18 Prozent des Gesamtvermögens unter sich aufteilen müssen.

In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das, dass die ärmsten 28 Millionen Erwachsenen im Durchschnitt gerade einmal 7.400 EUR oder weniger an Vermögen pro Person besitzen, während man mit 1,3 Millionen Euro Nettovermögen zu den reichsten 800.000 Personen, ab einem Vermögen von etwa 5,6 Millionen Euro sogar zu den reichsten 80.000 Personen Deutschlands gehört.

Hört sich das nach der „gerechten Verteilung“ an, von der die CDU 1949 gesprochen hatte? Die gegenwärtige Ungleichverteilung von Privatvermögen ist dabei nicht nur hinsichtlich des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen problematisch (Vermögende und Überreiche können eben mengenmäßig mehr konsumieren als andere). Auch aus Gründen der demokratischen Stabilität unserer Gesellschaft ist es von immenser Bedeutung, dass die Vermögens- und damit Machtverhältnisse innerhalb der Bevölkerung nicht zu ungleich sind – aber genau das ist mittlerweile passiert, wie die zeitgenössische Responsivitätsforschung belegt.

Immerhin war es die ausdrückliche Hoffnung Ludwig Erhards (und aller Neoliberalen nach ihm), durch allgemeines Wohlstandswachstum die Interessenskämpfe innerhalb der Bevölkerung zu befrieden und dadurch die Voraussetzungen für eine stabile Demokratie langfristig gewährleisten zu können. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist seit 1950 kontinuierlich gewachsen – wo aber ist angesichts des (wieder erstarkenden) Rechtsextremismus und der Zunahme gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit die politische Stabilität geblieben? Warum ist der in den letzten Jahrzehnten erwirtschaftete materielle und finanzielle Wohlstand nicht bei allen, sondern de facto nur bei 20 Prozent der Bevölkerung angekommen?

Eine adäquate Antwort auf diese Fragen müsste eine Vielzahl von verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren berücksichtigen, etwa die Tendenz zur Individualisierung und Atomisierung sozialer Probleme, den zunehmenden Stumpfsinn moderner Erwerbstätigkeit, eine geringe soziale Durchlässigkeit, die Privatisierung des Bildungswesens, die systematische Abwertung von Hauptschulen, Produktion und Konsum von schädlichen Lebensmitteln, die schrittweise Installierung elitendemokratischer Strukturen, die Einengung polit-ökonomischen Denkens, die Deindustrialisierung Ostdeutschlands durch die Treuhandanstalt, eine Armut begünstigende Migrationspolitik und Ähnliches mehr.

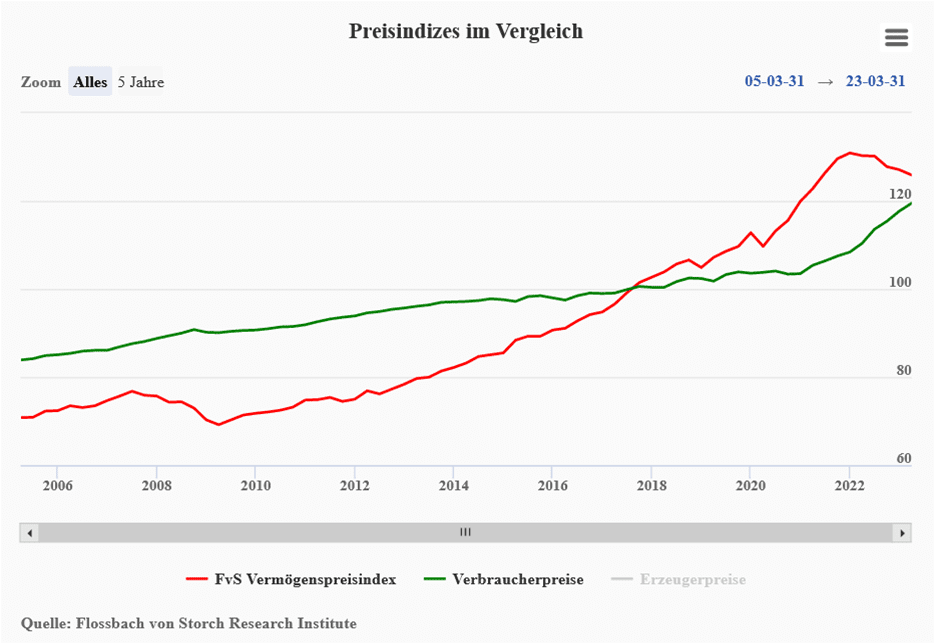

Ich will mich indes auf einen der bedeutendsten wirtschaftlichen Gründe für die oben aufgezeigte extreme Konzentration von (finanziellem) Wohlstand beschränken: Das unterschiedliche Wachstum von Löhnen und Vermögenswerten bzw. das Auseinanderklaffen von realwirtschaftlicher Verbraucherpreisinflation und finanzwirtschaftlicher Vermögenspreisinflation.

Durch die Corona-Pandemie und den Russland-Ukraine-Krieg ist nämlich ein Thema ins öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt, das jahrelang überhaupt keine Rolle mehr zu spielen schien: die Inflation der Verbraucherpreise. Nach Jahrzehnten viel zu niedriger Inflationsraten haben wir es aktuell mit beispiellosen Preissteigerungen zu tun, während seit der Finanzkrise von 2008 die Preise von Aktien und Immobilien ebenso beispiellos in die Höhe geschnellt sind. Was also hat Inflation mit der Verteilung von Vermögen zu tun?

In den Medien ist meist nur von der Verbraucherpreisinflation die Rede – tatsächlich aber gibt es noch eine zweite Form der Inflation, die sogenannte Vermögenspreisinflation. Beide Inflationsarten bezeichnen einen kontinuierlichen und langfristigen Prozess steigender Preise – den ersten bei realwirtschaftlich konsumierbaren Gütern und Dienstleistungen, den zweiten bei Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Betriebsvermögen, Oldtimern und Kunstgegenständen.

Im Folgenden werde ich (entgegen populärer Vorstellungen) darlegen, dass die Verbraucherpreisinflation nichts ist, was der Bevölkerung Schaden zufügt, sondern im Gegenteil etwas ist, wovon die allermeisten Beschäftigten tendenziell profitieren. Das eigentliche Problem besteht in der Vermögenspreisinflation, die grundsätzlich nur denen nützt, die bereits Vermögenswerte haben – und wir haben ja bereits gesehen, dass diese Vermögenswerte jetzt schon sehr ungleich verteilt sind.

Solange nun beide Inflationsarten weitgehend parallel ansteigen, ist es egal, ob man Beschäftigte oder Besitzende ist. Problematisch wird es dann, wenn die eine langfristig sehr viel stärker anwächst als die andere – und genau das ist in den letzten Jahrzehnten passiert, wie die folgende Abbildung andeutet:

Quelle: flossbachvonstorch-researchinstitute.com (2023)

Um zu verstehen, warum das eine gesellschaftlich höchst besorgniserregende Entwicklung ist und wie es überhaupt dazu kommen konnte, müssen wir uns zunächst ausführlicher mit dem Wesen der Verbraucherpreisinflation befassen, was die Aufgabe dieses zweiten Teils ist. Wie es hingegen zur Inflation der Vermögenspreise kommt und warum das eine massive Bedrohung für unsere Demokratie darstellt, die bislang von weiten Teilen der Bevölkerung und der kritischen Sozialforschung missachtet wird, werde ich dann im dritten und abschließenden Teil meiner Artikelreihe behandeln.

Wann steigen überhaupt Verbraucherpreise? Entgegen des populären Irrglaubens und medialer Darstellungen gerade nicht, wenn „die Geldmenge“ in irgendeiner Form „zu hoch“ ansteigt – sondern wenn Unternehmen ihre Preise erhöhen und wir Konsumierenden diese höheren Preise an der Kasse akzeptieren. [2]

Wann also erhöhen Unternehmen ihre Preise? Vergegenwärtigen wir uns zur Beantwortung dieser Frage noch einmal, aus welchen Bestandteilen sich Angebotspreise überhaupt zusammensetzen:

Wenn sich an diesen Bestandteilen jeweils etwas ändert, besteht für Unternehmen ein großer Anreiz, ihre Preispolitik zu überdenken und ihre Preise entsprechend anzupassen. Wie haben sich nun diese Kostenanteile im langfristigen Zeitverlauf verändert?

Die Einkaufspreise für Rohstoffe und Energie waren historisch gesehen immer schon starken Schwankungen unterworfen, die natürlich auf konjunkturelle, vor allem aber auch auf spekulative Einflüsse zurückzuführen sind. Obwohl Rohstoffe immer knapper werden (etwa Sand oder Seltene Erden), scheiden sie daher als systematische Kostentreiber aus – auch deshalb, weil zu knapp und zu teuer gewordene Produktionsmaterialien irgendwann durch günstigere ersetzt werden (müssen).

Bei dem Kostenanteil, der auf die staatliche Steuerpolitik zurückzuführen ist, ist es etwas komplizierter. In den letzten Jahrzehnten sind die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer systematisch erhöht worden – erstere erhöht die Verbraucherpreise direkt, letztere kann die Verbraucherpreise indirekt erhöhen, da manche Unternehmen gewillt sein werden, die steigende Gewinnbesteuerung durch Preisanhebungen auszugleichen. Die Körperschaftsteuer hingegen, der einzig Kapitalgesellschaften unterworfen sind, ist EU-weit gesunken, sodass hierbei kein Impuls für höhere Verbraucherpreise zu vermuten ist.

Auch die betriebliche Gewinnmarge lässt sich nur schwer systematisch steigern – immerhin müssen Preise für die eigenen Güter und Dienstleistungen ja von anderen akzeptiert werden und lassen sich nicht beliebig in die Höhe schrauben (zumindest solange der Wettbewerb intakt ist und es sich nicht um ein Monopol handelt). Was als systematischer und langfristiger Kostentreiber für den Unternehmenssektor übrig bleibt, sind damit einzig und allein die Personalkosten – oder (volkswirtschaftlich gesprochen) die Löhne und Gehälter der abhängig beschäftigten Bevölkerung.

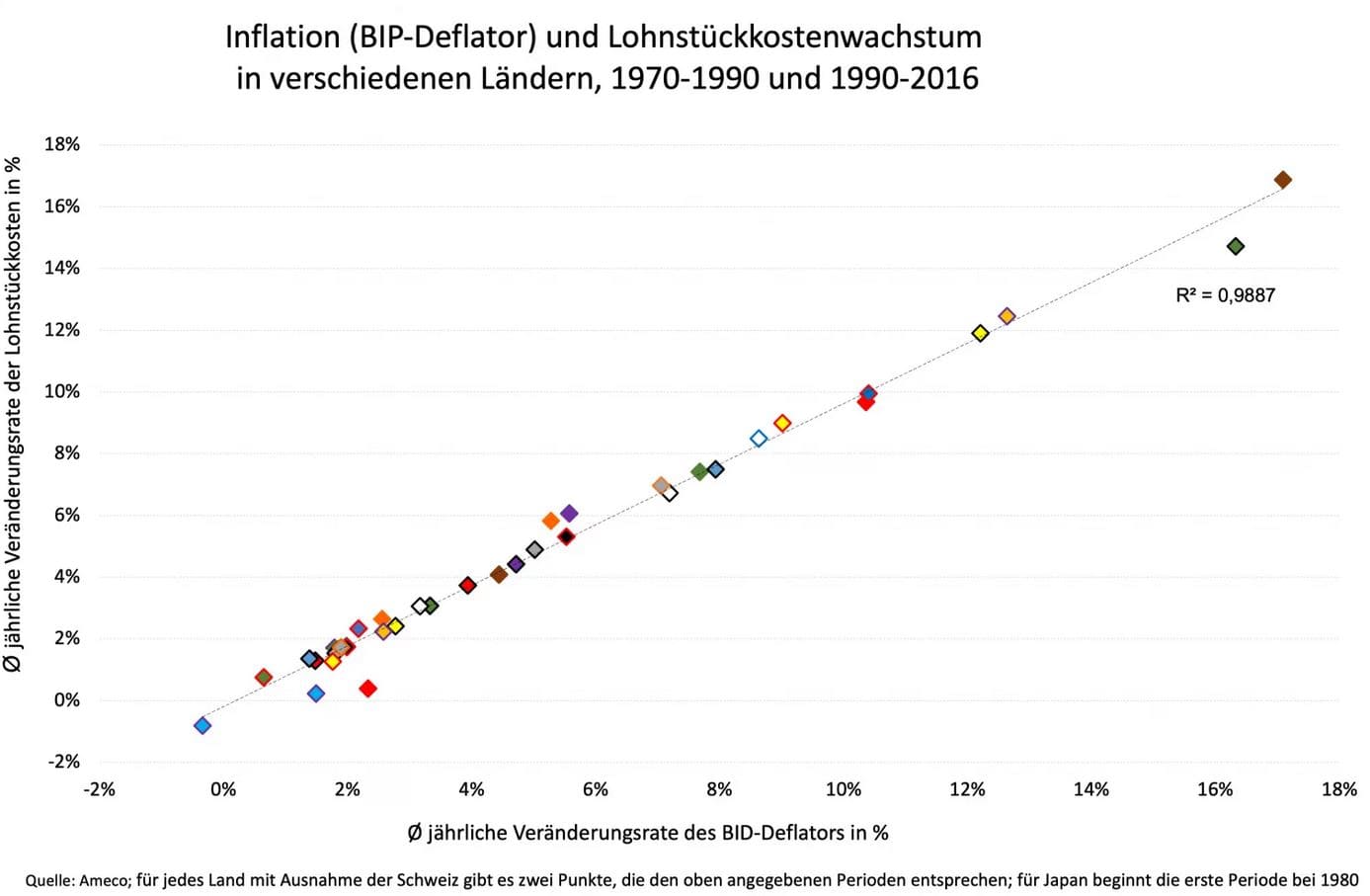

Die auszuzahlenden Löhne machen je nach Branche zwischen 20 bis 30 (produzierendes Gewerbe) bzw. zwischen 30 bis 50 Prozent (Dienstleistungssektor) des Umsatzes aus – wenn die Lohnkosten steigen, haben Unternehmen also einen ziemlich hohen Anreiz, die gestiegenen Gesamtkosten in Form höherer Preise an uns Endverbrauchende weiterzugeben. Tatsächlich ist der enge Zusammenhang zwischen dem Wachstum von Lohnstückkosten und Preisniveau statistisch sehr gut belegt:

Quelle: Heiner Flassbeck – www.relevante-oekonomik.com (2022)

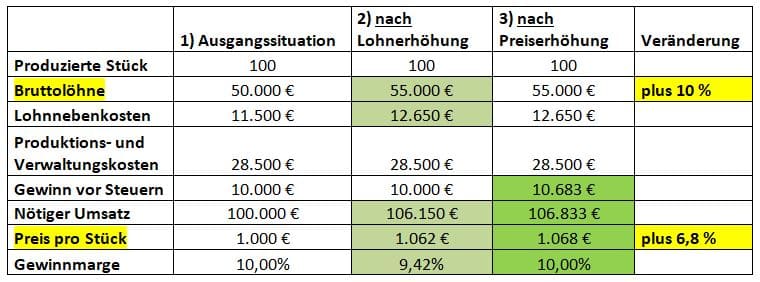

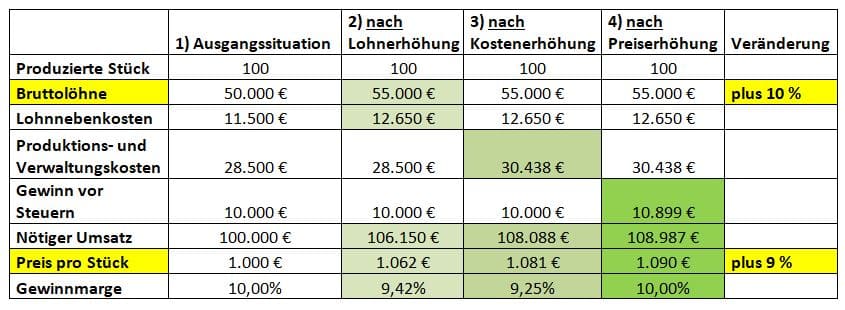

Zahlt beispielsweise ein Dienstleistungsunternehmen um 10 Prozent höhere Löhne, werden unter Berücksichtigung der Lohnnebenkosten seine Gesamtkosten um voraussichtlich 6,15 Prozent (= 50 % von 10 plus 23 % Lohnnebenkosten) anwachsen (Tabelle 1, Spalte 2). Erhöht das Unternehmen seine Preise lediglich um diese 6,15 Prozent, so wird seine Gewinnmarge automatisch sinken. Will die Geschäftsführung aber die bisherige Gewinnmarge beibehalten, muss sie die Preise um mehr als 6,15 Prozent erhöhen und darauf hoffen, dass die neuen Preise von den Konsumierenden akzeptiert werden (Spalte 3). Selbst nach erfolgter Anpassung ist aber der Preis (+6,8 %) prozentual weniger stark angestiegen als die Gehälter (+10 %):

Tabelle 1

Nehmen wir jetzt an, es handelt sich hierbei nicht um eine Lohnerhöhung innerhalb eines einzelnen Betriebes, sondern um einen tariflichen Lohnabschluss der gesamten Dienstleistungsbranche (Tabelle 2, Spalte 2). Die Lohnerhöhung aller im Dienstleistungssektor Beschäftigten wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass alle Dienstleistungsunternehmen zugleich ihre Preise anheben werden, was zu höheren Produktionskosten bei allen Betrieben in der Volkswirtschaft führt, die Leistungen von Dienstleistungsunternehmen einkaufen (Spalte 3). Die Preisanpassung muss demgemäß höher ausfallen als im ersten Beispiel – aber auch hier steigen die Löhne mit 10 Prozent immer noch schneller als die Preise, die um lediglich 9 Prozent steigen (Spalte 4):

Tabelle 2

Rein kalkulatorisch betrachtet steigen die Löhne der Beschäftigten also stets schneller als die Preise, die sie zahlen müssen, da Lohnkosten immer nur einen Teil der betrieblichen Gesamtkosten ausmachen. Ob es aber tatsächlich zu dieser (für die allermeisten) wünschenswerten Entwicklung kommt, ist eine Frage des Produktivitätszuwachses, des Konkurrenzdrucks sowie der Verteilung wirtschaftspolitischer Macht zwischen Unternehmensführung und den abhängig Beschäftigten bzw. Gewerkschaften.

Vor diesem Hintergrund beschreibt Inflation einen Verteilungskonflikt von vorhandenen Machtressourcen und Gütern, der immer Gewinnende und Verlierende kennt. Kommt es aufgrund eines steigenden Lohnniveaus zu Inflation, profitiert tendenziell fast die gesamte Bevölkerung davon, denn über 90 Prozent aller Erwerbstätigen sind abhängig beschäftigt und beziehen Löhne. Ist hingegen – wie wir es seit Corona und dem Russland-Ukraine-Krieg erleben – ein schlagartig einbrechendes Angebot die Ursache für stark steigende Teuerungsraten („Preisschock“), so profitieren alle Akteure, die diese knappen Güter produzieren und zum Verkauf anbieten.

Die Verbraucherpreisinflation im eigentlichen Sinne ist also wesentlich das Ergebnis systematischer Lohnsteigerungen, die den Unternehmen in einem sozioökonomischen Machtkampf abgerungen werden (müssen). Wessen Einkommen nämlich höher ansteigt als die Teuerungsrate, der hat einen Reallohnzuwachs – und dieser sorgt dafür, dass man mit weniger Arbeitszeit eine größere Menge an Gütern und Dienstleistungen kaufen und konsumieren kann:

Steigende Reallöhne erhöhen also die Gesamtnachfrage in einer Volkswirtschaft, und zwar bis zu jenem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen mit ihrem Angebot nicht mehr hinterherkommen und durch höhere Preise anzeigen, dass die nachgefragten Güter knapp werden und erst noch produziert werden müssen. In dieser Hinsicht ist Inflation ein sehr wichtiges Hinweiszeichen für allgemeine Angebotsengpässe, weshalb etwa zu Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche branchenfremde Unternehmen in die Produktion von Mund-Nasen-Bedeckungen eingestiegen sind.

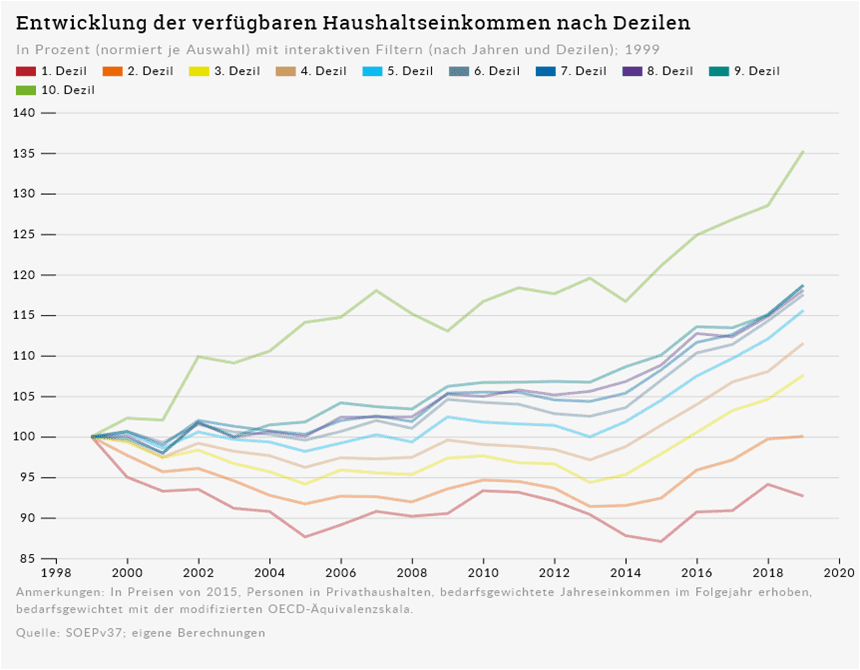

Nun sind die Reallöhne im Durchschnitt in den letzten Jahrzehnten zwar gestiegen – aber die Verteilung der jeweiligen Lohnzuwächse ist doch ziemlich unterschiedlich ausgefallen:

Im Median sind die real verfügbaren Löhne (also nominale Lohnerhöhungen minus die jährliche Inflationsrate) von 1999 bis 2019 um etwa 15 Prozent gestiegen. Die einkommensstärksten 10 Prozent konnten ihre Einkommen sogar um 35 Prozent steigern, während die Einkommen der unteren 20 Prozent stagnierten oder gesunken sind.

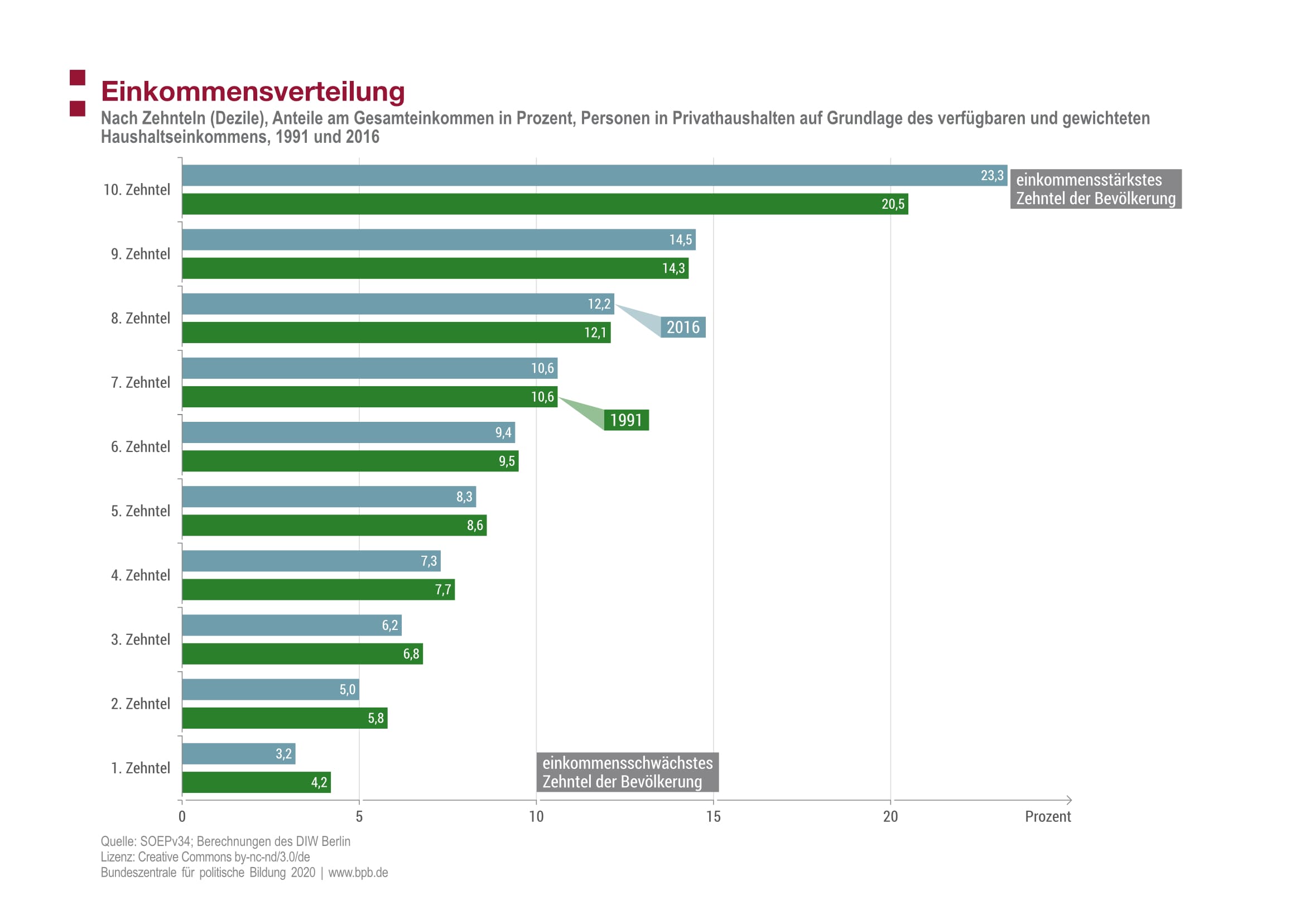

20 Prozent der Bevölkerung konnten sich also 2019 nach Berücksichtigung der Inflation gerade einmal so viel leisten wie 1999 – nach 20 Jahren Eurozone hat sich damit die Einkommenssituation von rund 9 Millionen Personen nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Berücksichtigt man zugleich den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts, so konnten von 1991 bis 2016 nur die obersten 10 Prozent ihren Einkommensanteil sichtbar steigern – alle anderen haben vom kollektiv erwirtschafteten materiellen Wohlstand immer weniger abbekommen:

Zu gering ansteigende Löhne sorgen dabei nicht nur dafür, dass die für die Geldvermögensbildung notwendigen Haushaltsüberschüsse ungleich verteilt werden, sondern auch dafür, dass die Teuerungsrate nicht anzieht. Man mag das im Zuge der Ereignisse seit 2020 gerne vergessen, aber eine zu geringe Inflationsrate war eines der bestimmenden wirtschaftspolitischen Probleme in Deutschland und der Eurozone seit der Finanzkrise von 2008. Für ein in einer Währungsunion vereinbartes Inflationsziel braucht es aber keine Europäische Zentralbank und keine koordinierte Geldpolitik, sondern vielmehr eine koordinierte Lohnpolitik.

Als wesentliche Gründe für das zu geringe Lohnwachstum der breiten Bevölkerung wären vor allem die unter Helmut Kohl beginnende angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, die unter Gerhard Schröder erfolgte Ausweitung des Niedriglohnsektors, die seit Jahrzehnten schwindende Macht der Gewerkschaften und die systematische Angstmacherei vor der Lohn-Preis-Spirale zu nennen. Das fehlende Lohn- und Nachfragewachstum (nicht nur in Deutschland) hat dazu geführt, dass die europäischen Volkswirtschaften seit Jahrzehnten unterausgelastet und weit von der Vollbeschäftigung entfernt sind.

Aber in den Augen der vorherrschenden Volkswirtschaftslehre ist Arbeitslosigkeit ohnehin etwas Wünschenswertes, da (unfreiwillig) arbeitslose Personen nun einmal weniger Geld zur Verfügung haben und deshalb auch weniger nachfragen können (bzw. müssen) als Erwerbstätige. Aus diesem Grund wird Arbeitslosigkeit im Rahmen der sogenannten „non-accelerating inflation rate of unemployment“ (kurz NAIRU) von der vorherrschenden Volkswirtschaftslehre bewusst als Maßnahme gegen Inflation angesehen und eingesetzt.

Es gibt also de facto eine theoretisch unterfütterte und politisch gewollte Arbeitslosigkeit, die zur Gewährleistung eines „stabilen Preisniveaus“ missbraucht wird. Zugleich wird Arbeitslosigkeit von einem Großteil der Bevölkerung als ein überwiegend „selbstverschuldetes“ und individuelles Problem wahrgenommen, das mit gesellschaftlicher Abwertung und Stigmatisierung einhergeht. Eine schöne Welt haben wir uns da geschaffen.

In unserer Gesellschaft leben also einerseits Personen, die aus fragwürdigen Gründen der „Preisstabilisierung“ überhaupt keine Arbeit haben und deren Menschenwürde damit (das habe ich in Teil 1 dargelegt) in fundamentaler Weise missachtet wird. Andererseits gibt es Personen, die trotz Arbeit nicht reich werden und nicht nur keinen Wohlstand aufbauen, sondern sogar als armutsgefährdet anzusehen sind; diese Entwicklung war sozialwissenschaftlich bereits zu Anfang der 1980er Jahre absehbar.

Die einen haben also zu wenig, die anderen zu viel Arbeit, denn die ausgebliebenen Lohnerhöhungen der letzten Jahrzehnte hätten ja dafür gesorgt, dass man für dasselbe Einkommen bzw. denselben Konsum weniger hätte arbeiten müssen als zuvor. Eine Lohnerhöhung ist daher gleichbedeutend mit einer Verkürzung der Arbeitszeit, weshalb geringere Wochenarbeitsstunden historisch gesehen eine der bedeutendsten Forderungen (und Errungenschaften!) der Arbeiterbewegung darstellen, die selbst wiederum nur aufgrund der sozialistischen Theoriebildung seit der Französischen Revolution möglich war.

Nicht nur die Löhne sind damit ungleichmäßig und ineffizient verteilt, sondern auch Arbeit an sich; für ein Wirtschaftssystem, das sich selbst eine extrem effiziente Verteilung von allen möglichen Dingen auf die Fahnen schreibt, ist das ziemlich peinlich.

Eine offenkundige Lösung für diese Fehlallokation von Arbeit besteht nun darin, diejenigen, die zu viel davon haben, durch die Einführung einer 30-Stunden– oder 25-Stunden-Woche zu entlasten – und stattdessen denen, die zu wenig davon haben, durch Neueinstellung, Umschulung und eine staatliche Jobgarantie mehr Arbeit zu überlassen. Angesichts der Produktivitätszuwächse der letzten Jahrzehnte und der immensen Überproduktion, die die deutsche Bevölkerung nicht selbst konsumiert, wäre es ohnehin überlegenswert und plausibel, die Gesamtarbeitszeit der deutschen Volkswirtschaft zu reduzieren:

Das wäre nicht nur gut für den Umweltschutz und die Einhaltung der Klimaziele, sondern auch für die Demokratie, denn Leute, die weniger arbeiten, haben neben mehr Freizeit auch wieder verstärkt die Möglichkeit, sich angemessen über Themen von öffentlichem Belang zu informieren und an Prozessen der demokratischen Willensbildung zu beteiligen.

Den ersten Schritt zu Lohnerhöhungen bzw. Arbeitszeitverkürzungen könnte dabei problemlos der Öffentliche Dienst machen, da der Bund als oberster Dienstherr zu jeder Zeit Ausgaben tätigen kann und zusammen mit den staatlichen „Arbeitgeberverbänden“ TdL und VKA (im Wesentlichen bestehend aus den Bundesländern und Kommunen) an Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst beteiligt ist. Und wo der private Unternehmenssektor mit höheren Löhnen und kürzerer Wochenarbeitszeit nicht nachzieht, ließe sich über die viel zu selten genutzten Allgemeinverbindlicherklärungen nachhelfen.

Wie also ist es der deutschen Bevölkerung ergangen, seit Ludwig Erhard uns „Wohlstand für alle“ versprochen hat? Offensichtlich nicht so, wie es sich die meisten erhofft haben. Nach Jahrzehnten desaströser Wirtschafts- und Verteilungspolitik lebt es sich in Deutschland wieder ungleicher als nach dem Zweiten Weltkrieg – und wer zulässt, dass sich Wohlstand ungleichmäßig verteilt, sollte sich nicht wundern, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt allerorts bröckelt. Blicken wir auf die europäische oder die globale Ebene, sieht es mit der Verteilung von Vermögen und Macht nicht besser aus.

Angesichts dieser Sachlage ist das immer noch populäre Gerede von der „Sozialen“ Marktwirtschaft nichts anderes als blanker Hohn und Zynismus gegenüber denjenigen, die evidentermaßen zu den VerliererInnen der letzten Jahrzehnte gehören, obwohl sie durch ihre kontinuierliche Erwerbstätigkeit dem zeitgenössischen Imperativ der Arbeit nachgekommen sind. Die großen Parteien der Bundesrepublik sind damit wortbrüchig geworden – und zwar auch die SPD:

„Im demokratischen Staat muß sich jede Macht öffentlicher Kontrolle fügen. Das Interesse der Gesamtheit muß über dem Einzelinteresse stehen. [...] Ziel sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik ist stetig wachsender Wohlstand und eine gerechte Beteiligung aller am Ertrag der Volkswirtschaft, ein Leben in Freiheit ohne unwürdige Abhängigkeit und ohne Ausbeutung. […] Die Bändigung der Macht der Großwirtschaft ist […] zentrale Aufgabe einer freiheitlichen Wirtschaftspolitik. Staat und Gesellschaft dürfen nicht zur Beute mächtiger Interessengruppen werden.“ (Godesberger Programm 1959)

Genau das aber – die Unterwerfung von öffentlichen Angelegenheiten unter private Interessen, die demokratisch kaum mehr kontrollierbar sind – ist in den letzten Jahrzehnten schrittweise passiert. Die vollkommen entpolitisierte Geldschöpfungspolitik privater Banken und die daraus resultierende Vermögenspreisinflation nehmen dabei wesentliche Schlüsselrollen ein, die die hier erläuterten Verarmungstendenzen verstärken und zu einer finanzpolitischen Entmachtung demokratischer Organe weltweit beigetragen haben. Um diese erschreckenden und für viele unbekannten Zusammenhänge wird es im dritten und letzten Teil meiner Artikelreihe gehen.

[Fortsetzung folgt.]

[1] Auch die FDP wusste in ihrer sozialliberalen Phase von 1969 bis 1982, während der sie mit der SPD eine Regierungskoalition bildete, was man mit der Sozialen Marktwirtschaft einstmals in Verbindung bringen wollte. So heißt es etwa in den Freiburger Thesen von 1971:

„Liberalismus fordert Reform des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat, gestützt auf Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu großen wirtschaftlichen Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit geführt. Die liberale Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen Händen folgen. […]

Da jedes private Eigentum ebenso wie jedes öffentliche Eigentum, das nicht dem Gemeingebrauch gewidmet ist, zugleich den Freiheitsraum aller anderen einschränkt, kann sein Erwerb und Gebrauch, um der angemessenen und verhältnismäßigen Freiheit aller willen, selbst nicht unbeschränkt sein. […]

Das Recht auf freie Verfügung des Einzelnen über sein Eigentum und auf seinen persönlichen und beruflichen Gebrauch muss daher da seine Grenze finden, wo dies zu unangemessenen und unverhältnismäßigen Einschränkungen der Freiheit anderer oder zu einer Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit führt.“ (Freiburger Thesen 1971)

Nach der maßgeblich von Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff ausgehenden „Bonner Wende“, die 1982 zur Absetzung des damaligen Kanzlers Helmut Schmidt führte und später vom neuen Bundeskanzler Helmut Kohl als „geistig-moralische Wende“ bezeichnet wurde, kam es zu innerparteilichen Streitereien innerhalb der FDP, die schließlich zur Abspaltung des sozialliberalen Zweigs und zur Neugründung der Liberalen Demokraten führten.

Dass die FDP diese ihre eigenen sozialliberalen Wurzeln abgestoßen und vergessen hat, mag einer der wesentlichen Gründe dafür sein, dass sich die heutige FDP einerseits in der Tradition des klassischen Liberalismus sieht und als Vasall von wie auch immer gearteten „liberalen Freiheitsrechten“ auftritt, andererseits aber auf die gegenwärtige Vermögens- und Machtungleichheit keine adäquaten Lösungsansätze (mehr) formulieren kann. Angesichts der aktuellen Wahlergebnisse der FDP wäre daher vielleicht eine Aussöhnung mit der eigenen sozialliberalen Geschichte überdenkenswert.

[2] Bei all der Vehemenz, mit der die Geldmengenausweitung im politischen Diskurs und in den Medien als Ursache von Inflation angeklagt wird, fragt man sich ja ohnehin: Wie viele GeschäftsführerInnen und ManagerInnen rufen denn wohl regelmäßig die Statistik der Europäischen Zentralbank auf und sagen sich: „Die Geldmenge ist um zwei Prozent gestiegen? Zeit, dass wir unsere Preise anpassen!“

Dass dieser Gedanke nicht nur absurd, sondern auch absolut realitätsfern ist, lässt sich leicht beweisen, indem man in BWL-Skripten und ‑Präsentationen zur Preispolitik von Unternehmen (z. B. hier und hier) mal nach dem Begriff „Geldmenge“ sucht. Ergebnis: null Treffer. Wenn sich also die moderne Betriebswirtschaftlehre hinsichtlich der Preisgestaltung von Unternehmen keine Gedanken um die Geldmenge macht, Betriebe aber (neben dem Staat) die einzigen Akteure sind, die Preise festsetzen können – warum befasst sich dann die vorherrschende Volkswirtschaftslehre (die selber sehr stark betriebswirtschaftlich geprägt ist) immer noch so intensiv mit der Geldmenge an sich, anstatt sich eher über ihre Verteilung Gedanken zu machen?